喜讯

热烈祝贺

◆ ◆ ◆ ◆

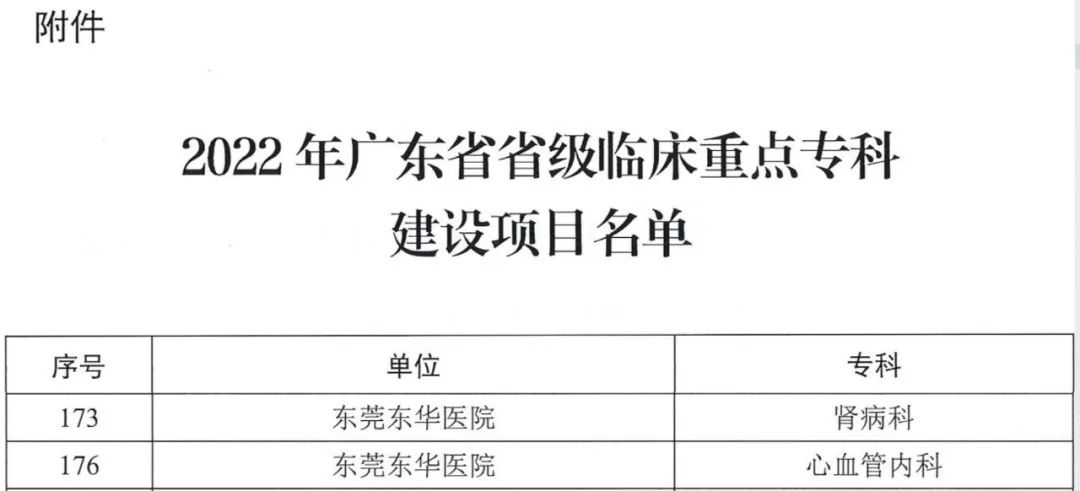

肾病科、心血管内科

获批省级临床重点专科建设项目

◆ ◆ ◆ ◆

2023年1月10日,广东省卫生健康委员会下发《广东省卫生健康委关于公布2021—2022年广东省临床重点专科建设项目的通知》(粤卫医函〔2023〕2号),其中东莞东华医院肾病风湿免疫科和心血管内科等东莞9家医院的20个专科获批成为2021-2022年广东省临床重点专科建设项目。

“省临床重点专科”是衡量一个专业学科能力的标志,更是一家医院医疗服务综合实力的体现。此次省级临床重点专科建设取得新突破,是医院迈向高质量发展的成果之一。

未来我院将继续提升医疗技术应用能力,推动技术创新转化,加强专科人才队伍建设,围绕群众医疗服务需求和严重危害人民群众健康的重大、疑难疾病,不断探索新的诊疗方法,提升医疗技术能力和诊疗效果,形成更全面的技术优势,进一步推动专科医疗服务能力的高质量发展,提升医疗质量安全水平,为人民群众的健康提供更坚实保障。

东华医院肾病风湿免疫科

东华医院肾脏病专业成立于1995年,是集临床、教学、科研为一体的综合发展专科。目前,东莞东华医院和东莞松山湖东华医院分别设有肾病风湿免疫科,总开放床位140张,其中东城92张,松山湖48张。

东莞东华医院

肾病风湿免疫科

东莞东华医院肾病风湿免疫科于2022年3月由肾内科和风湿免疫科合并而成。

目前,科室开设肾内科普通门诊、慢性肾脏病专科门诊、血液透析专科门诊、腹膜透析专科门诊、风湿免疫专科门诊、痛风/关节炎专病门诊、免疫生殖门诊、关节超声门诊、风湿病康复护理门诊等专业单元,其中关节炎专病门诊、康复护理慢病管理门诊为东莞市首设,就医环境整洁舒适,设备精良。

科室现有规律血液透析患者300余人,规律腹膜透析随诊患者200余人,共纳入慢性肾脏病管理患者达3000余人。

东莞松山湖东华医院

肾病风湿免疫科

2020年5月,东莞东华医院松山湖院区肾病科开科,并与东莞东华医院总院肾病风湿免疫科实行同质化管理。

科室结合了肾病、风湿、血液净化三个专业的优势,包含了病房、血液透析室、腹膜透析室和专科门诊四个部分,配备47台血液透析机,1台CRRT机,1台血液灌流机。

科室现有规律血液透析、腹膜透析患者各约200名。

团队组成

科室拥有技术力量强大的医护团队。

全科现有医师32名,其中主任医师3名,副主任医师3名,主治医师18名。博士研究生导师1名,硕士研究生导师2名,副教授1名,硕士、博士研究生共23名。护理团队82人,包括主任护师1名,副主任护师3名,主管护师8名。

近年来,科室已经形成五个亚专科技术团队,每个亚专科均包含各级职称人员,能够处理各种疑难危重患者,为患者的健康保驾护航。

专科技术

1.慢性肾脏病管理:

2014年科室团队在苏晓燕主任带领下开始开展慢性肾脏病管理,并将“一切为了病人,为肾脏健康保驾护航”做为科室宗旨,从无到有,克服重重困难,在国内较早开展慢性肾脏病管理,逐步从六大方面“树观念、建团队、强硬件、配软件、定制度”搭建慢性肾脏病管理平台,管理肾脏病人超3000人,构建了基于慢性肾脏病全病程多维度防治体系的人群健康管理系统,建立“三级医院—二级医院—社区—家庭”的医疗联合体,构建从筛查、诊断、评估、治疗、随访、结局的全病程医防融合模式,技术和管理水平在省内处于领先地位。科室引进肾脏病智慧管理系统,使科室慢性肾脏病管理进入智能化、高效化时代。

科室团队开展慢性肾脏病综合防控工作,实施慢性肾脏病高危人群筛查及干预行动,落实“三早一规范”策略,对慢性肾脏病患者实施早发现、早干预、早治疗、规范化全程管理,逐步形成有特色的可复制的慢性肾脏病管理医防融合模式,实现肾脏病的早发现、早诊断、早干预并实现全病程、全生命周期管理。

2.肾穿刺活检术:

自1998年开始开展肾活检术,不断精进技术,曾为多名超重患者行肾活检术,最大体重患者达155公斤,创造了东莞市记录。

3.腹膜透析相关技术:

自1998年开始开展腹膜透析治疗,2009年独立开展腹膜透析置管术,目前已有400余名规律腹透随访患者。2016年在东莞地区率先开展经皮穿刺腹透置管术、腹横肌平面神经阻滞麻醉下腹透置管术,创伤更小,手术时间更短,患者痛苦少。

4.血液净化技术:

可开展血液透析、血液滤过、血液透析滤过、血液灌流、胆红素吸附、血浆置换、CRRT、小儿CRRT等,为尿毒症患者延长生命、提高生存质量,为危重症患者提供更多的治疗手段。

5.自体动静脉或人工血管内瘘成形术:

自2015年开始独立开展该手术,术后内瘘短期及长期通畅率高。血管通路是血透患者的生命线,为透析充分性提供保障。科室致力于帮助镇区医院开展该手术。

6.超声或DSA引导下动静脉内瘘球囊扩张术:

内瘘狭窄、闭塞是最常见的血管通路并发症,内瘘球囊扩张术简便、微创,能反复进行,可最大限度地保留患者宝贵的血管资源。

7.风湿免疫性疾病相关技术:

科室常规开展唇腺活检、肌肉活检、肌骨关节超声、关节腔注射及中西医结合治疗项目(中医定向透皮治疗、中药熏蒸、熏洗、贴敷、针灸、艾灸、小针刀等项目)。

学术科研

在学术交流方面,科室采取“引进来、走出去”的策略,2015年至今每年举办国家级、省级、市级继续医学教育项目,并曾承办东莞市科普项目、东莞市医学会肾脏病年会,不定期举办专题学术沙龙,邀请国内本专业专家学者就专业领域新进展作专题报告,搭建学术交流的平台。同时,科室团队积极参加省内外学术交流,将学术成果在省内外各级学术会议分享,得到省内外同道一致认可和称赞,科室影响力不断提升。

在科研方面,科室重点开展慢性肾脏病管理和康复模式探索方面的研究。逐步形成以慢性肾脏病患者心血管疾病为临床研究主线,主要集中研究慢性肾脏病患者心血管疾病的预测及防治,构建了临床人群队列、生物标本库、临床数据库、终点事件库等科学研究的闭环,孵化了系列临床研究,明确了学科发展方向,打造了学习型研究型学科团队。同时

与中山大学、广东医科大学基础研究团队合作,由影响患者生命质量的临床问题出发,发现和凝练科学问题,再用基础实验严谨求证,深入探寻机制,揭示分子结构层面的变化,结果和结论再与临床应用相结合,促进临床治疗方案的改进,加深了学科建设的内涵。与中山大学合作国家自然科学基金青年项目1项,承担广东省基础与应用基础研究省市联合基金重点项目1项、青年基金项目1项、广东省医学科研基金面上项目1项、东莞市科研立项10余项,其中1项成果达国内领先水平,获东莞市科技进步奖一等奖。

学科带头人

苏晓燕

主任医师

肾病风湿免疫科主任

硕士研究生导师

专业特长:

擅于各种肾脏病及风湿免疫性疾病的诊治,如:急、慢性肾小球肾炎,肾病综合征,IgA肾病,糖尿病肾病,梗阻性肾病,高血压性肾损伤,急、慢性肾衰竭,肾结石等;同时对系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、血管炎、过敏性紫癜、白塞病、痛风、皮肌炎、干燥综合征等风湿免疫性病的诊治有丰富的经验。尤其擅长唇腺活检、皮肤肌肉活检、肾活检术、腹膜透析置管术、血液透析中心静脉置管术、自体和人工血管动静脉内瘘成形术、血管通路球囊扩张术等。

从医经历:

从事肾病风湿免疫科临床、教学、科研工作近20年,曾获岭南名医、南粤好医生、东莞市名医、东莞最美医生、叶任高李幼姬夫妇临床医学优秀中青年教师等荣誉称号。

学术科研:

近年来发表SCI收录期刊、国内期刊论文40余篇,最高单篇论文影响因子14.808,承担及参与国家级、省级、市级科研立项10余项。其中主持的一项科研成果达国内领先水平,获东莞市科技进步奖一等奖。

社会任职:

广东省医学会肾脏病学分会委员、中国民族医药学会肾病分会常务理事,世界中医药学会联合会慢病管理专委会常务理事,广东省医学会血液净化学分会委员,广东省医师协会肾脏内科医师分会委员,广东省医院协会肾脏病防治与血液净化管理专业委员会常务委员,广东省女医师协会理事会常务理事,广东省女医师协会肾脏病及血液净化专业委员会基层腹膜透析专业分会主任委员,广东省女医师协会营养与代谢专业委员会副主任委员,广东省女医师协会肾脏病营养与代谢专业委员会副主任委员,广东省健康管理学会肾脏病专业委员会副主任委员,广东省精准医学应用学会肾脏病分会常务委员,广东省精准医学应用学会高血压分会委员等。

上下滑动查看更多

东华医院心血管内科

心血管内科成立于1995年,目前东莞东华医院设有一个病区,东莞松山湖东华医院设有两个病区,总开放床位153张,其中普通病房132张,心脏重症监护病床21张。心血管疾病的诊疗中心形成以冠状动脉疾病诊治和心脏起搏电生理为主要研究方向,以介入治疗为主要特色的优势学科。

团队组成

全科现有医师36名,其中主任医师7名,副主任医师7名,主治医师16名。科室研究生学历占70%,硕士研究生导师、博士后合作导师1名,博士4名。科室骨干医生均毕业于重点医科院校,长期从事心血管疾病及相关危重症诊疗工作,并有多人曾在广东省人民医院心血管病研究所、中山大学附属第一医院、中山大学孙逸仙纪念医院、北京安贞医院等国内一流心血管病中心进修。

学术地位

中国胸痛中心认证单位、中国房颤中心认证单位、中国心衰中心认证单位、国家心力衰竭专病医联体成员单位

、中国非公立医疗机构心血管专业委员会委员单位、中国心脏联盟心血管疾病预防与康复学会广东联盟常务委员单位、广东省临床医学学会东莞市心血管内科专科联盟理事长单位、广东省房颤联盟常委单位、广东省医学会心血管分会委员单位、广东省医师协会心血管分会委员单位、广东省医师协会心脏重症分会委员单位、广东省医学会心脏起搏与电生理学分会委员单位、广东省介入性心脏病学会起搏电生理分会委员单位、东莞市医学会心血管分会副主任委员单位。

专科核心技术

(一)心血管内科一区(松山湖)

心血管内科一区以冠脉疾病、心衰、结构性心脏病、大血管疾病为主要诊治和研究方向。

核心技术:

1. 冠脉疾病:

对于高危左主干病变、慢性完全闭塞病变、钙化病变、分叉病变等复杂冠状动脉病变以及急性心肌梗死、心源性心脏骤停患者的介入治疗;

2. 心衰:

心衰优化药物治疗以及对顽固心衰的心脏再同步化治疗;

3. 结构性心脏病:

对卵圆孔未闭,房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭等先天性心脏病微创封堵术。对主动脉瓣严重狭窄或关闭不全,应用经皮人工主动脉瓣置换术(TAVR)等高难度介入治疗;

4. 对主动脉夹层(III型、Standford B型)、胸腹主动脉瘤、肾动脉狭窄、下肢深静脉血栓并发肺动脉栓塞等介入治疗。

(二)心血管内科二区(松山湖)

心血管内科二区以心律失常与起搏电生理、高血压规范诊治等为主要诊治和研究方向。

核心技术:

1. 心律失常及起搏电生理:

应用三维标测及人工智能系统治疗一类快速型房、室性心律失常及植入起搏器治疗一类缓慢型心律失常;

2. 房颤的一站式治疗:

射频消融/冷冻球囊+左心耳封堵;

3. 高血压:

对初诊及难治性高血压患者,规范诊断流程,对疑似继发性高血压患者,采用肾上腺静脉采血等明确病因。

(三)心血管内科(东城)

以冠脉疾病、心衰、结构性心脏病、心律失常与起搏电生理为主要诊治和研究方向。

核心技术:

1. 冠脉疾病:

对于复杂冠状动脉病变以及急性心肌梗死患者的介入治疗;

【图7】

2. 心衰:

心衰优化药物治疗以及对顽固心衰的心脏再同步化治疗、经导管二尖瓣钳夹术、心脏收缩力调节器植入术等;

【图8】

3.心律失常及起搏电生理:

应用三维标测及人工智能系统治疗快速型房、室性心律失常及植入起搏器治疗缓慢型心律失常;

4.房颤的一站式治疗:

射频消融/冷冻球囊+左心耳封堵;

5. 结构性心脏病:

对先天性心脏病微创封堵术;

6. 对主动脉夹层、肾动脉狭窄等介入治疗。

科研教学

中山大学硕士研究生、广东医科大学硕士研究生、赣南医学院硕士研究生培养单位。现有硕士生导师3名,已培养硕士研究生6名,目前在读硕士研究生4名,在培训住院医师10名。曾承担国家自然科学基金项目2项,省科学基金项目1项,现主持东莞市重点科研项目2项,已完成省科学基金项目1项,东莞市社会科技发展一般项目2项,获得东莞市科技局科技进步奖三等奖1项。近5年发表SCI论文6篇,中文核心期刊论文10余篇。主编《心肺脑复苏基础与临床》、《心肺复苏学》专著2部。

学科带头人

杜志民

主任医师

东莞东华医院副院长

心脑血管医学中心主任

专业特长:

擅长冠状动脉的介入诊断与治疗、动脉粥样硬化和血栓性疾病及其危险因素的防治,对冠心病、高血压病、风湿性心脏病、先天性心脏病、心肌病、肺栓塞、肺血管病、肺动脉高压、心力衰竭及心律失常等的诊治有较高的造诣。

从医经历:

从事心血管内科临床、教学、科研工作近40年,哈佛大学DIC医学中心访问学者。有较高的专业理论水平及丰富的临床工作经验。年均主持开展新技术1-2项,年均开展新业务1-2项,年均主持科内专科查房次数约60余次、年应邀参加三级医院间疑难危重病例重大会诊次数100余次。

学术科研:

现任《中华生物医学工程学杂志》、《中国心血管病研究》、《中国介入性心脏病学杂志》、《广东医学》、《岭南心血管病学杂志》编委。近3年主持多项省级、国家级科研课题,发表SCI文章十余篇。

社会任职:

中国医师协会心血管内科医师分会常委兼国际交流工作委员会副主任委员、中国医师协会介入医师分会常委兼心脏介入专业委员会副主任委员、中国中西医结合学会心血管介入分会副主任委员、中华医学会心血管病分会介入学组委员、中国卒中协会心血管内科分会常委;广东省医师协会理事兼心血管介入医师分会主任委员、广东省医学教育协会心血管内科学分会主任委员、广东省健康管理学会心血管病管理分会副主任委员、广东省医院管理学会临床科室管理分会副主任委员、广东省胸痛协会副理事长、广东省医学会心血管病分会常委、广东省医师协会心血管内科医师分会常委。国家卫计委心血管疾病介入诊疗(冠心病介入)培训导师兼中山一院培训基地主任,广东省卫计委心血管疾病介入诊疗技术临床应用专家委员会副主任委员。